こんにちは、ドレスデン工科大学に留学中の松本こころです。バタバタの毎日です。1日にやっていることはそれほど多くない気がしますが、一つ一つにかかる労力が日本にいる時の5〜6倍といった感じで、1日が終わる頃には「ふう、今日もなんとか乗り越えた」という気持ちになります。

ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー

10月

引っ越し

渡航からちょうど1ヶ月が経った10月3日、今住んでいるWG(シェアハウス/フラット/ルームのこと)に引っ越しました。引越しといっても、私の荷物はスーツケースとリュックサックひとつずつ。家具はほとんどKleinanzeigenというフリマアプリを通して購入もしくは譲り受け、キッチン用品や掃除道具は、もともとWG暮らしをしていたフラットメイトのものを使わせてもらえることになりました。 私の部屋のベッドは隣の通りに住む方からアプリを通してなんと無料で譲り受け、自力で運びました。勉強机は、大学進学と同時に実家からドレスデンに引っ越してきたもう一人のフラットメイトから実家で使わなくなっていたものを、カーテンは、タンデムパートナーとして既に知り合っていた友だちのお祖母様から、DDR(ドイツ民主共和国)時代のものを譲ってもらいました。布団や枕、スタンドライト、洗濯かごなどの小物は、Kleinanzeigenで綺麗かつお得なものを見つけたり、路面電車で30分くらいの場所にあるIKEAで購入したりしました。大きな家具を運ぶ際は、友だちに一緒に運んでもらったり、フラットメイトに車(マイカーを持っているのです。しかもマツダ!)を出してもらったり。たくさんの人に助けてもらいました。

ドイツの街を少し歩くと気がつくと思いますが、道端やアパートメントの前などに「zu verschenken」と書いてある箱が置いてあることがよくあります。これは「自由に持っていっていいよ」という意味で、本や小物もあれば、大胆に大きな家具が捨ててあることもあります。私はこれまで、カーテンバンドと独英辞書、ハイキングシューズを路上から手に入れました。ハイキングシューズは、フラットメイトによると「とても良いドイツのブランド」のものらしく、サイズも私の足にピッタリ。でも、靴底が剥がれていたので接着剤で直しました。

使わなくなったものはまず誰かに譲るという考えが、広く深く根付いているようです。フラットメイトは、食器や洋服などの身体に接触するものでも気にせず道端から拾ってきます。人が使ったものを使うのに抵抗感がある人が少ないのかも、とも思います。私はもともとあまり気にならないタイプなので、こういう街全体規模での譲り受け文化が大好きです。特に私が住んでいるNeustadtというエリアではフリーマーケットもよく開催されていて、色鉛筆や洋服、ミニチュアの家具(飾る用)などをとてもお手頃な価格(数百円)で手に入れました。

コミュニケーションに慣れる(ために頑張る)

WGの共用部の家具や装飾については、一緒に住む3人全員が納得して買わなければなりません。通販やKleinanzeigenで見つけた商品のリンクを送っては意見を投げ合い、一つひとつ決めていきました。ここドイツでは、好き/嫌いや賛成/反対ははっきり伝えるのが通常モード。自分の案に対して「Ich finde das nicht schön.(良いと思わない)」とはっきり言われることに初めは慣れませんでしたが、頭の中で勝手に「うーん、私はあんまりかも…🤔🙏」と日本流婉曲表現に変換するなどして、心を慣らしていきました。とはいえ、フラットメイト二人の間にも、どの程度物事をはっきり伝えるか、その度合いには差があり、微妙な語彙の選択の仕方は、一緒に生活しながら日々学び続けています。

フラットメイト二人は、私が質問したらなんでも答えてくれます。でも、ネイティブである二人と同時に話していると、質問すらできず、どうしても会話に付いていけないこともあります。話題が次々と変わるので、会話の中でさらっと次の週末の予定が決まっていたりして、私だけが当日まで分かっていなかったというようなこともありました。こればかりは、「全部は分からない」ということに慣れていくしかありません。ドイツ語力の勉強をがんばりつつ、分からないなりのコミュニケーションの取り方を一つずつ見つけていくつもりです(あとから確認するとか、一度にたくさん話せない分、一緒に過ごす時間をたくさん作るとか)。ネイティブに囲まれる中で置いて行かれるような気分になったり、なんだか情けない気持ちになる時は、「私はドイツでは1歳なのだ」と思うことにしています。大人だけど、分からないことだらけの小さな子どもなのだ!と思っています。

コミュニケーションに関連して、面白かったエピソードを一つ。フラットメイトと3人でおしゃべりしていた時、一人が「私はヒゲ生えてるのってかっこいいなって思うんだよね〜」と話し始めました。するともう一人が「めっちゃ長かったら私のタイプではないけど、私もヒゲ派かも〜」と。私は、へえ〜そうなんだ〜と思いながら、ただうんうんと聞いていました。すると話を始めたフラットメイトが一言、「え、私たち3人ともヒゲ派なんだ〜!!」。

……そっか!!!!「うん」は同意なのか!!!!ただの相槌のつもりだったんだけど。

授業が始まる

10月中旬、ちょうど私の誕生日に授業が始まりました。朝、前日の夜にフラットメイトが焼いてくれたシナモンロール(Zimtschnecken。直訳すると、シナモンカタツムリ)に蝋燭を立てて3人でお祝いし、大学へ向かいました。ホールの前の階段で駄弁る人たち、芝生の上でビール瓶片手に(!)おしゃべりする人たち、 洋服の着こなし方やキャンパスでの過ごし方も全部私にとっては新鮮です。

今学期履修する授業はほとんど全て大講義堂での講義。膝の上に辞書を乗せて、分からない単語を調べながら講義を聞きます(インターネットで検索をすることもあるけど、用法や例文や類語を一度に確認できるので辞書の方が好み)。小グループでの話し合いがある授業は緊張しましたが、理解できる範囲と話せる範囲でなんとか乗り切りました。授業は机を拳でコンコンコンコンと叩くドイツ流の拍手で終わります。通常の講義以外には、週2回のドイツ語の授業と、スポーツクラスとしてヨガと護身術を受講しています。護身術の授業では、体を仰向けに倒されお腹の上にまたがられている、というかなり危機的な状態から形勢逆転できる技を覚えました。

・住むことになった家のエントランス。シャンデリアはなんと空きびんでできている!

・zu verschenkenのベッド。重かった…次の日は筋肉痛

・誕生日プレゼントのZimtschnecken。「キッチンに入らないでね、今から秘密のことするから!」と言われているのによく理解できず、「何作ってるの〜〜??」と隣で作業を堂々と観察し、サプライズを失敗させてしまいました。

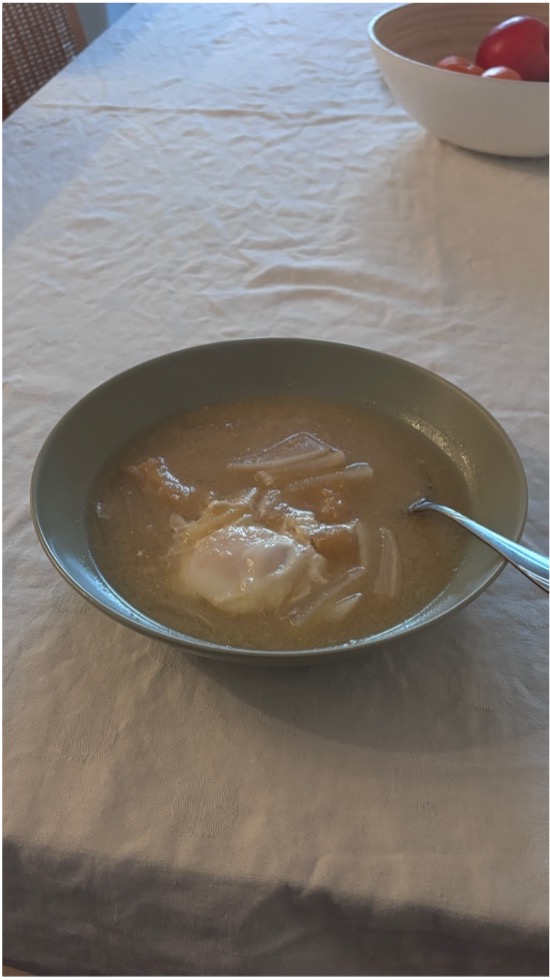

・誕生日の夜は、日本にいる時から月に一度電話をしていたタンデムパートナーと、一緒にご飯を作って食べました。きのこご飯といんげんの胡麻和えと豆のスープ。

・余ったご飯で一緒におにぎりを作りましたが、次の日になるとお米がパサパサに……。日本のご飯と同じように炊けるよう、水の種類やお米の種類などきちんと調べたのですが、残念。

・授業が始まる前の様子。

・初めてレンタサイクルも使ってみました。どこでも乗り捨て可能で、学生なら30分以内無料で使える便利なサービスですが、石畳の道を走るのが思ったよりも怖かったです。右側通行、道を曲がるときには手信号をしなければならないなど、交通ルールも微妙に違うので、慣れるのには時間がかかりそうです。

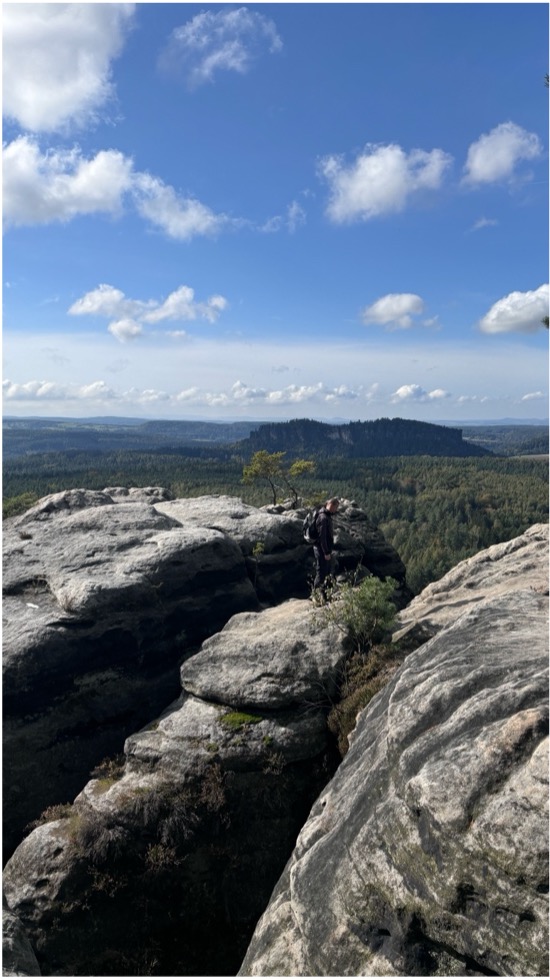

学部の新歓とサークルの新歓でハイキングに。ハイキングはドイツの人たちにとって超超超超定番アクティビティです。休日の電車はハイキングに行く人たちでいっぱいだし、大学のクラスやサークルのグループなどで自己紹介をすると、ハイキングを趣味だと言う人が必ず一人はいる、というくらいです。

フリーマーケットで買ったミニチュアの一人掛けソファ、空き瓶、ビール瓶のふたなど。

ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー

11月

修理しながら暮らす

私たちのWGは、いわゆるAltbau(アルトバウ)と呼ばれる、リノベーションや修理を繰り返して住み続けられてきた古い建物です。そういう理由もあってか、新しいキッチンの水が流れないだとか、シャワーヘッドがホルダーにはまらないだとか、洗濯機のホースを繋げる水道管が長すぎるだとか、解決に時間を要する問題がいくつかあり、11月に入っても細かい住居の修繕が続きました。また、入居時に揃えた必要最低限以外の家具も揃えていく必要がありました。

電動ドリルで壁に穴をあけてウォールシェルフを取り付ける。上手く穴があかなかったら石膏で埋める。長すぎる水道管の先をノコギリで削ってみる。Hausmeister(ハウスマイスター、大家さんとは別の建物の管理人)と予定を調節する。と、まあまあ面倒くさいことがたくさんありました。ですが、それでこそ自分の生活を自分の手で作り上げているという実感があり、なかなか解決しない問題に「Scheiße!(直訳すると、クソ!)」とつぶやくフラットメイトの後ろで、私はいつもこっそりワクワクしています。WGに暮らす他の学生たちも、こういうふうに協力しながら問題を解決して生活を整えていっているのかなと想像すると、かっこいいなと思いました。WG生活は、全くの他人だった人と共に暮らし、自立して生活を営んでいく良い練習になりそうだと思いました。

11月になってもインターネットが使えるようにならなかったのはだいぶ不便でしたが、共用物(調味料やトイレットペーパー)の支出の割り勘の仕組みや掃除のルーティーンなどもだんだんとうまく回り始め、予定が合う日曜日には料理をして映画を見るというゆるいルールも決まりました。

毎日何を食べているの?

食生活について。日本にいる時も自炊をしていたので、ドイツでもそのままほとんど毎日自炊をしています。フラットメイトも二人とも自炊派で、外食の値段も高いので、一緒に料理をすることはあるものの、ご飯を食べに行くことはほとんどありません。

また、私の場合、(今のところ)日本での食生活が恋しくなることが実はそんなに多くありません。お米を食べる回数は減ったし、お味噌汁や薄切りの豚バラ肉なんかはほとんど食べなくなったし、卵かけご飯や納豆は一切食べていないので、食生活は大きく変わったと言えます。ですが、もともと朝はパン派で、昔から、パスタやシチュー、ラタトゥウユやラザニアといったいわゆる洋食も割と頻繁に食卓に上ることが多く、お米を食べない日もあるくらいだったので、意外と平気です。というわけで、基本的に、日本食をというよりは、フラットメイトをはじめとするいろいろな人の料理の仕方を観察しながら、伝統的なドイツ料理ばかりというわけでもない、リアルなドイツの食生活を真似しようと試みている毎日です。献立は日々さまざまですが、朝食にはヨーグルトやフルーツ、パンやサンドウィッチを食べ、昼食は学食で食べるか前日の夕食の残りを持参します。夕食は、あらゆる種類のパスタ、スープとパン、お米(パラパラ系のお米はドイツでもよく食べられています)と簡単な野菜の煮込みのようなもの、たまにラザニアやピザやキッシュなどのオーブン料理、といったバリエーションの中で飽きることなくなんとなくうまく回っています。でも、辛いことがあった日やひどく疲れた日には、日本の味を作って食べます。「何か日本食作ってよ!」と言われるたび、そもそも何が「日本の味」なんだろうと思ったりもするのですが。

さて、人々が日々食べるものにはもちろんたくさんの違いがありますが、私の思う食生活における最も大きな違いは、お椀や小鉢という概念がほとんどないということです。ドイツに来る前は、日本食を作るときはアジアンスーパーに行けばいいと思っていましたが(そして実際アジアンスーパーの品揃えはまあまあ良いのですが)、問題は食材よりも食器でした。幸いフラットメイトはお箸を持っていましたが、お茶碗、汁用の木椀、どんぶり、小鉢などはほとんど持っていませんでした。買うにしてもなかなか良い値段がするので、どんぶりを一つ買った以外には何も買い足していません。調理器具について言えば、野菜やお肉を切るのにも小さいナイフを使うことに驚きました。包丁ではなく、細くて小さいナイフで野菜もお肉を切るのです! 大きいキャベツやかぼちゃを切るのにも小さいナイフを使っているのを見た時には本当にびっくりしました。フルーツが安いのも大きな違いです。嗜好品というよりは野菜と同じような扱いで、とびっきり甘いとか、とろけるほど美味だとかいうことはあまりないように感じます。デザートというよりはスナック、ジュエリー的な特別な存在というよりは、片手でばくばく歩きながらでも食されるような存在です。

・洗面用具用の棚

・壁に穴を開けてネジで取り付けたGarderobe。もともとは洗面用だった棚を靴置きとして使っています。

・水道管の設置ミスか何かが原因で1ヶ月近く洗濯機が使えず、タオルや靴下などは手洗いをしていました。なかなか可愛いこの干し方ですが、室内で洗濯物を干すと湿気によって壁にカビが生える可能性があるため、やめた方がいいかもと大家さんに言われました。日本で一人暮らしをしていた時は、大家さんから、主に防犯上の観点からではありますが、室内干しを推奨されていました。部屋の気密性に違いがあるのかもしれません。

IKEAの棚ですが、これもまた中古で安かったものです。安くて素敵な中古品探し、楽しすぎる!

・かぼちゃのキッシュ

・初めてお味噌汁を平皿で飲みました(悪くなかった)。

・さつまいもケーキ。フラットメイトから影響を受けて、ケーキを気軽に焼くようになりました。もし日本でケーキやパン、キッシュ、ピザなどを生地から手作りすると、「生地から作ったの!?すごい!」と言われることが多いような気がしますが、ドイツで何かを生地から作るのは、お米を炊くのと同じくらいの感覚かもしれません。もちろん人によりますが。

・Schupfnudelnというニョッキのようなドイツ料理。フラットメイトの真似をして、野菜と一緒に炒めて生クリームでまとめました。

・みんなでラザニアを作って食べた日

・カフェで友だちと食べたケーキ。ケーキの側面にフォークを刺してサーブされるの、面白いなあといつも思っています。

・Laugenkranz mit Mohn (ラウゲンクランツ、モーン付き)。「ラウゲン」とは、ドイツ料理といえばのブレッツェルなどに使われる、表面を焦げ茶色にし、独特の風味を加えるアルカリ溶液です。「クランツ」とは、リースや冠などの輪っか状のものを指す言葉。そして、「モーン」とは、ポピーシードのことです。スーパーのパンコーナーで買いました。

相変わらず毎日美しいエルベ川と旧市街地(アルトシュタット)。

もうすでにクリスマスの準備が始まっています!